导 读

《产业转型研究》专刊前四期刊物在发行后收获了强烈反响,得到了产业界的一致好评。日前,《产业转型研究》专刊第五期刊物已正式刊发。本公众号会对《产业转型研究》专刊第五期中所收录文章进行持续报道,欢迎各位读者关注。

本文为清华大学互联网产业研究院高级项目主管马晓静、智谱AI高级研究员、清华大学硕士田金强发表于《产业转型研究》专刊 2022 年第 5 期 总第 333 期的文章,特此分享,以飨读者。

《产业转型研究》专刊第五期

清华大学互联网产业研究院高级项目主管

隐身技术(stealth technology)也称为隐形技术,其实质是降低目标的雷达、红外、激光的可探测信号特征,使之难以被探测、识别、跟踪和攻击。

上世纪 30 年代,荷兰科学家研制出一种雷达用吸波材料,被视为隐身材料的发韧。随着雷达探测、红外探测等现代侦查探测技术手段的不断提速,战场的透明化程度越来越高,地面固定和机动军事目标面临着空间宽频谱范围的光电和雷达侦察威胁,由此极大推动了隐形材料的研发应用,促进了隐身材料性能的改进,形成你“探”我“隐”的发展态势。二战以来,美国、前苏联/俄罗斯、法国等国家先后将隐身材料用于武器装备,隐身飞机、隐身导弹、隐身舰艇、隐身军车相继出现,在现代战争中发挥了重要作用。

隐身材料存在多种分类标准。按照电磁波频谱可以分为雷达隐身、红外隐身、可见光隐身和激光隐身材料。按照材料用途可以分为隐身涂层材料和隐身结构材料,隐身涂层材料是将吸收剂和粘结剂混合,涂敷于目标表面,形成吸波涂层;隐身结构材料是将吸收剂分散在特种纤维(如玻璃纤维、石英纤维)增强的结构材料中,形成结构复合材料。按照材料性质可以分为传统隐身材料和新型隐身材料,其中传统隐身材料主要是以强吸收为目标,新型隐身材料更强调材质本身的特点,主要包括智能型和多频谱隐身材料。

雷达隐身材料是指能够吸收、衰减入射的电磁波,并通过吸收剂的介电振荡、涡流以及磁致伸缩,将电磁能转化成热能而耗散掉或使电磁波因干扰而消失的一类材料。雷达隐身材料主要是吸波材料(Radar AbsorbingMaterial,RAM),它主要用于对抗雷达探测系统,其原理简单来说就是通过吸收电磁波能量,降低己方目标的雷达散射截面(RCS)【雷达散射截面(Radar Cross Section, RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达截面积越小,雷达对目标的信号特征就越小,目标隐身能力就越好,从而达到隐身的目的】。

吸波材料主要由吸收剂和基体材料组成。吸收剂是提供吸波性能的材料,与材料的吸收效果密切相关;基体材料主要起粘接或承载作用。吸波材料种类繁多,其分类方法也有多种,通常可以分为以下三类:

雷达隐身材料按照成型工艺和承载能力,可分为涂覆型吸波材料和结构型吸波材料。

涂覆型吸波材料是将吸收剂与粘结剂混合后涂敷于目标表面,形成吸波涂层。作为最早开发应用的隐身材料,因其吸波效果好、工艺简单、设计难度低、成本低,在雷达隐身技术中占有重要地位。

结构型雷达吸波材料是在先进复合材料的基础上发展起来的双功能复合材料,它能同时兼顾吸波和承受载荷。在 200℃-300℃ 的温度下,既能保证吸波性能的稳定,又能减轻武器特别是飞行器的质量,已成为当前隐身材料重要的发展方向。

国外研究机构对结构型吸波材料的研究较早,在设计、制备、工程应用、性能测试等方面有着完备的经验,结构型吸波材料早已进入了应用阶段,一些军机和导弹均采用了结构型吸波材料。如 SRAM 导弹的水平安定面,A-12 机身边缘、机翼前缘和升降副翼,F-111 飞机整流罩,B-1B 和美英联合研制的鹞 -Ⅱ 飞机的进气道,以及日本三菱重工研制的空舰弹 ASM-1 和地舰弹 SSM-1 的弹翼等都大量采用了结构型吸波材料。

近年来,结构型吸波材料的发展方向主要有热塑性混杂纱吸波复合材料、耐高温结构复合材料、多层夹芯型吸波复合材料。

美国空军研究发现将 PEEK、PEK 和 PPS 抽拉的单丝制成复丝分别与碳纤维、陶瓷纤维等按一定比例交替混杂成纱束,编织成各种织物后再与 PEEK 或 PPS 制成复合材料,具有优良的吸收雷达波性能,又兼具有重量轻、强度大、韧性好等特点。

国外诸多研究机构对高温工况下的雷达吸波材料进行了诸多研究,包括氧化铝、碳化硅、硼硅酸铝等吸波材料,其中碳化硅是近年来发展最快、应用最广泛、最成熟的吸波材料。法国 SNECMA 公司和美国 GE 公司在该领域研究起步最早,技术成熟度及应用程度较高,产业化相对成熟。

国内从事 SiCf/SiC CMC【碳化硅纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料】结构件研制的单位有航空工业复材中心、北京航空材料研究院、西北工业大学、航天材料及工艺研究所、国防科学技术大学等,但总体来说,国内的 SiCf/SiC CMC 在产业化和应用等方面与西方发达国家存在明显差距。国内对高温结构型复合吸波材料进行深入研究较少,没有具体的实际应用。目前高品级的碳化硅复合纤维作为战略资源,对我国是禁运的。值得注意的是,2021 年 8 月,工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1095 号提案称,碳化硅复合材料【此处的碳化硅复合材料与第三代半导体(碳化硅)是两种不同的事物】、碳基复合材料等将纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。我国高品级碳化硅复合材料在“十四五”时期有望迎来突破。

按材料的损耗机理,可分为磁介质型隐身材料、电阻型隐身材料和电介质型隐身材料。

这类材料吸波机制是一类和铁磁性介质的动态磁化过程有关的磁损耗,可以细化为:磁滞损耗、阻尼损耗、旋磁涡流以及磁后效应等,主要来源是和磁滞机制相似的磁畴转向、磁畴壁位移以及磁畴自然共振等。该类材料主要由磁性填料分散在介电聚合物中组成,包括铁氧体以及铁、钴、镍所组成的细粉或纤维状材料等都属于磁损耗吸波材质。

磁介质型隐身材料是应用最为广泛的吸波材料类型,目前国外航空器的雷达吸波涂层大都属于这一类。这种涂层在低频段内有较好的吸收性。磁介质型隐身材料的实际重量通常为 8-16kg/㎡,因此降低重量是亟待解决的重要问题。

此类吸收机制和材料的导电率有关,导电率越大,载流子引起的宏观电流越大,从而有利于电磁能转化成为热能。电阻型隐身材料主要包括三类:炭系材料,如石墨;导电金属,如铝、铜;导电高分子材料,如聚苯乙烯、聚乙炔、聚对亚苯等。

它是一种和电极有关的介质损耗吸收机制,就是通过介质反复极化产生的“摩擦”作用将电磁能转化成热能耗散掉。电介质型隐身材料包括陶瓷类材料和二氧化锰类材料等。陶瓷类材料如碳化硅、氧化硅、碳化硅-碳纤维、钛酸钡等。

按照研究和应用的时期,可分为传统吸波材料和新型吸波材料。

如铁氧体、钛酸钡、金属微粉、石墨、碳化硅、导电纤维等都属于传统吸波材料,其中铁氧体吸波材料和金属微粉吸波材料研究和应用比较多,性能也较好。

包括纳米材料、手性材料、导电高聚物、多晶铁纤维及电路模拟吸波材料等,它们具有不同于传统吸波材料的吸波机理。其中纳米材料和多晶铁纤维是众多新型吸波材料中性能最好的两种。

整体来看

随着红外探测技术的发展和先进红外探测器的问世,红外探测对飞行器的威胁越来越大,红外隐身已成为飞行器隐身的重要组成部分。

红外探测是仅次于雷达探测的探测武器的可靠方法。美国在海湾战争中击落的飞机,有 40% 是由红外制导的空-空导弹所击中。因此,红外隐身材料已成为继雷达波吸收材料之后,隐身材料研究领域的又一项重要内容。

红外隐身材料是指降低或改变目标的红外辐射强度,减小红外探测系统对目标的作用距离,从而降低目标被探测概率的材料。红外隐身材料的工作机理是,通过降低目标表明的红外发射率和绝对温度,改变目标红外发射特征;降低武器在红外波段的亮度,改变武器在红外热像仪中的形象。与雷达波吸收材料相比,红外隐身材料的研究起步较晚。

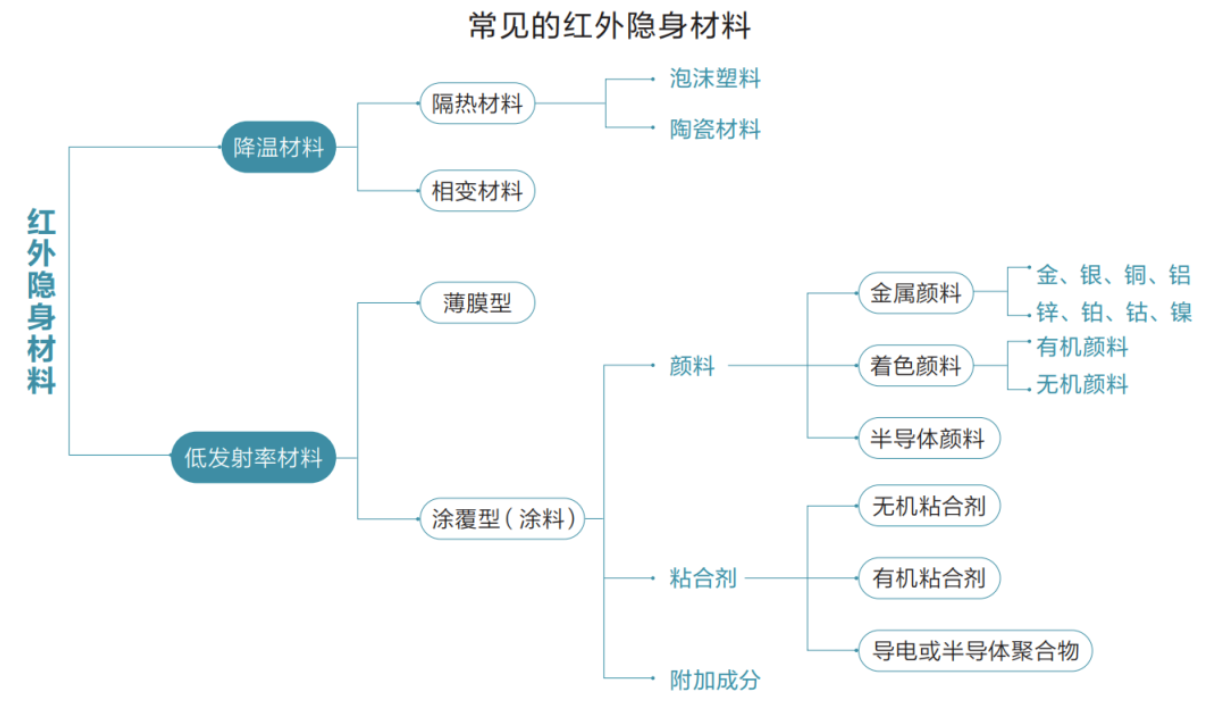

红外隐身材料按照其供职原理可分为降温材料、低发射率材料、热迷彩材料、变频材料、杂化材料和双层材料。目前,报道较多、应用较广的主要是降温材料和低发射率材料。具体材料类型如上图所示:

在众多红外隐身材料中

① 降温材料领域,烷烃化合物被认为有良好的应用价值。

② 低发射率材料领域,导电高聚物材料重量轻、材料组成可控性好且导电率变化范围大,因此作为薄膜型材料十分适合,但其加工较困难且价格相当昂贵,并未进行广泛深入的研究,除聚苯胺外尚无商品生产。

③ 金属颜料是制备低红外发射率隐身涂料最重要的填料种类,也是迄今为止报道较多的热隐身材料。其中,金和银的发射率在金属中最低,但价格昂贵。相对来说,铝的红外发射率较低,并且储量大、价格便宜,是红外隐身材料中应用最多的金属。

④ 着色颜料中,硫化镉的红外透明性好,吸收峰在红外大气窗口之外,有希望成为新一代的热隐身材料。

⑤ 兼容性良好的宽波段隐身涂料日渐成为判断涂料优劣的重要指标,半导体材料的重要性日益突出,目前报道最多的半导体材料是氧化铟,具有高可见光透过率和微波衰减性能。

雷达隐身材料和红外隐身材料是当前研究最深入、应用最广泛的两类,除此外,隐身材料还包括声隐身材料、可见光隐身材料、激光隐身材料等。

参考书目:

徐国跃等-《多频段隐身材料的研究现状与进展》

刘云杰-《铁纤维吸波材料等效电磁参数的预测和实验研究》吴其晔-《高分子凝聚态物理及其进展》

朱冠芳-《吸波材料研究现状和发展趋势》

游毓聪等-《热红外隐身材料的发展状况》

《产业转型研究》专刊现已发售第一期至第五期,各位读者如欲购买,可点击文末“阅读原文”自行订购,也可联系以下老师订购:

朱栩葶老师:

联系电话:010-83021220

邮箱地址:zhuxt6@sem.tsinghua.edu.cn

内容来源|《产业转型研究》2022年第五期 总第333期

编辑|段文秀

审核、责编|杨帆