我国从 2012 年开始注重智慧养老产业的发展,在政府的主导推动下,各类型企业积极投身于智慧养老产业,为老年群体提供智慧服务。政府、企业、社会组织是智慧养老产业的三大主体,智慧养老体系不断完善,智慧养老产业进入发展的黄金时期。

智慧养老产业主体有政府、企业、社会组织等,其中,智慧养老企业可分为:

(2)养老地产、金融、家政、文化生活、器械设备等相关支持性企业;

(3)第三方投资性企业。

政府主要负责提供政策等各种支持,养老服务企业为老人提供专业的生活照料、健康管理、休闲娱乐等服务,投资企业可通过股权投资、战略合作等方式,投资兴办智慧养老项目和专业机构,如智慧养老房地产项目、保险养老社区等。社区及社会组织可以通过上门和回访的方式同老年人进行互动,对养老服务进行监督,以形成良好的反馈机制。

近年来,国家与各部委相关政策都不同程度提到了养老服务领域的“放管服”,即简放政权、放管结合、优化服务。政府主导下的智慧养老建设,始终坚持其职责与立场,紧扣“放管服”思想:

(1)放宽养老服务产业准入条件,简化审批流程,降低税费征收;

(2)加强对企业、个人、服务能力、服务质量、服务过程的全面与全程监管;

(3)加强政府服务意识,在资金、技术、政策、人才培养、信息共享等各个层面为养老服务企业创造良好的环境。

企业作为市场参与的主体,在“互联网+”技术背景下,为高层次、多元化的养老需求提供着多样有偿的服务,在养老服务的智能化高度和覆盖面广度上不断进步。

社会组织作为供给公共服务的主体之一,在柔性配置资源、促进政社互动等方面发挥着重要作用 [1]。社会组织深深植根于社区老年人的生活中,为老年人提供日常护理、休闲娱乐等服务,在智慧养老服务中能发挥其独有的作用,能够弥补政府和企业的缺陷。图 1 显示了政府、企业与社会组织这三大智慧养老产业主体的角色定位。

服务类型

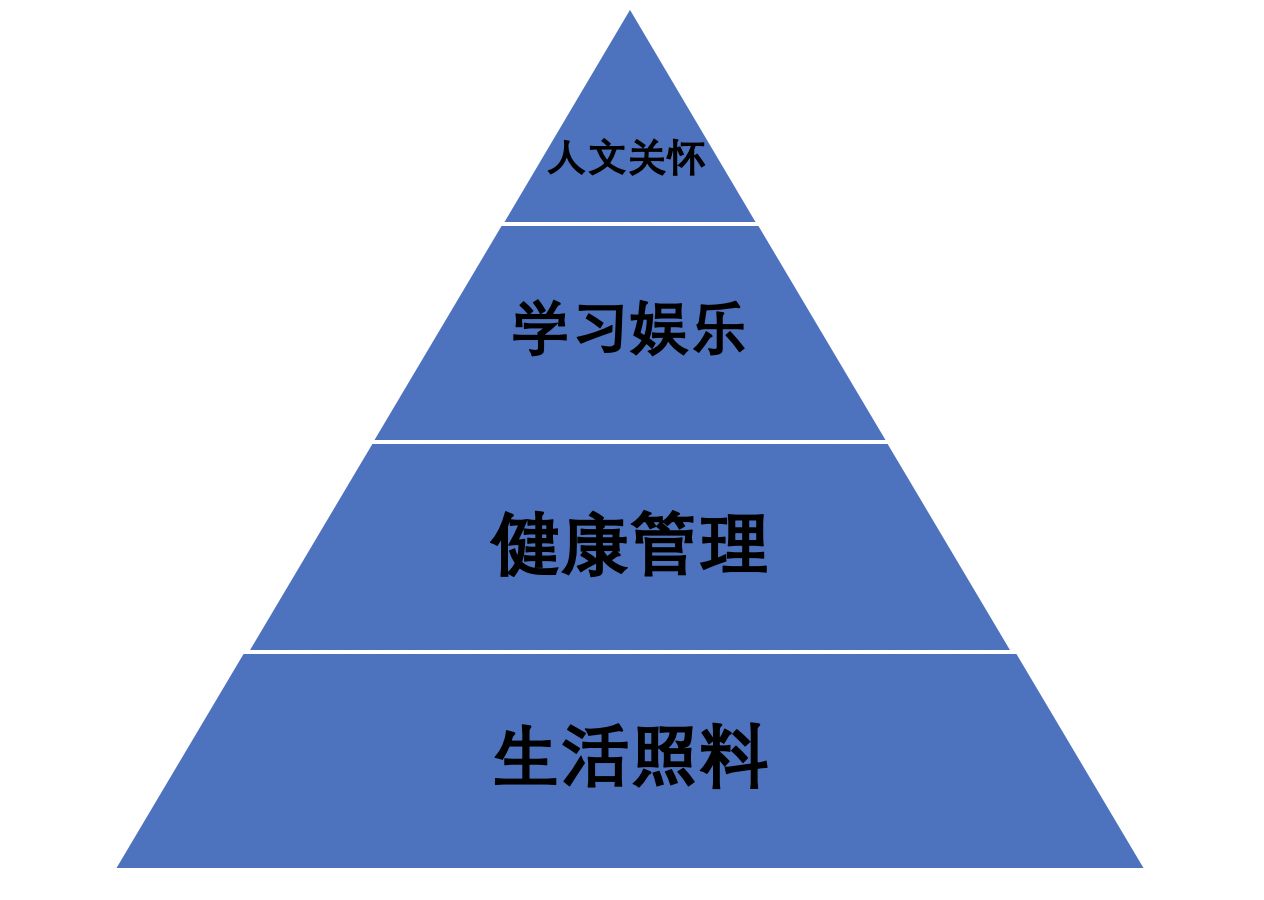

智慧养老的服务类型与传统养老相比更加多元综合,随着养老产业环境不断发展,我国正在形成一个多元化的智慧老年护理服务体系,用于生活护理,健康管理,休闲和娱乐等综合护理服务。当前我国智慧养老服务的主要类型包括如图 2 所示的四个方面:

生活照料服务是指对老年人日常生活需求提供的服务,是养老服务产业的重要内容。智慧养老的最大特点就是利用互联网、大数据和云计算等信息技术,在对老年人生活方式、经济水平、兴趣爱好等进一步细分的基础上,为其提供全方位的有针对性的生活服务 [2]。不断发展的现代网络技术,使得合理优质的养老服务突破了传统服务时间和空间的限制, 为老人提供便利优质的生活服务。

健康管理是指对老年人的健康危险因素进行全面管理的过程 [3]。“互联网+”健康管理是借助移动终端收集老年用户的健康信息,建立老年健康管理系统,并以此为老年群体提供个性化的健康解决方案 [2]。

通过移动设备终端,可以将老年人与医疗机构、家属、社区养老服务中心连接起来,实现老人的健康监测与管理。老人不仅能通过健康管理移动终端得到紧急救护、医疗、康复护理等系列上门服务, 还能实现与医疗专家的远程沟通, 实现远程诊断与远程健康指导 [2]。

随着老年人在精神文化方面的需求与日俱增,养老服务行业对老年人提供学习娱乐的服务也更加全面,主要包括:老年大学学习、专题讲座活动、远程教育与公益活动等等。

针对老年人的人文关怀主要是主动关心老年人的生活近况、组织老人进行社交活动,建立心理咨询中心与康复医疗机构等,为他们提供高质量的心理咨询、关怀服务等等,并通过互联网养老信息平台, 为有心理障碍的老人建立档案, 定期做测试、跟踪服务,解决他们的心理问题,做到真正的尊重与关心老人。

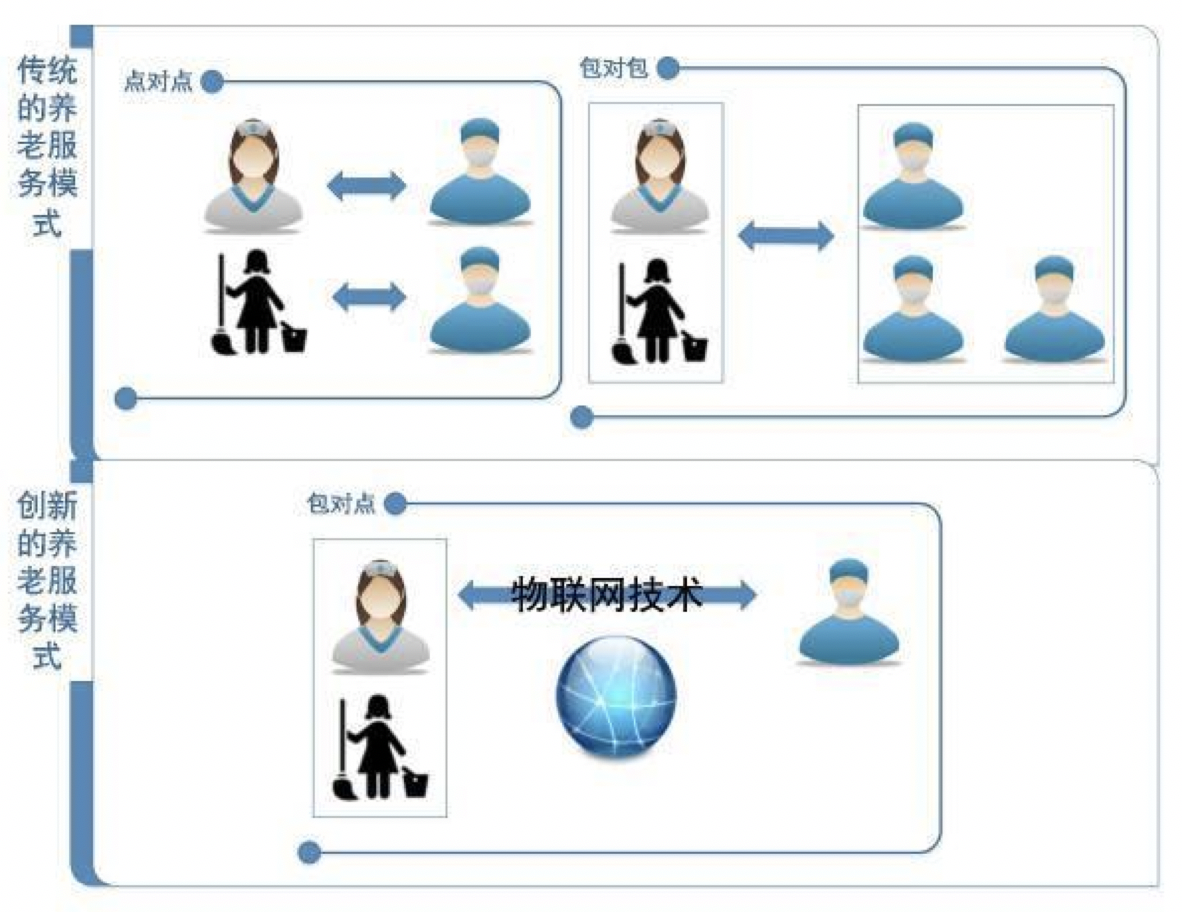

智慧养老实现了养老服务模式的变革,完成了从“点对点(个人对个人)”“包对包(机构对团体)”到“包对点(团体对个人)”的转变,如图 3所示[2]。传统养老模式主要可以分为家庭养老的“点对点”模式以及机构、社区养老的“包对包”模式两种。其中,“点对点”的服务模式是聘请保姆或者专职看护人员为老年人提供的一对一上门服务,这种服务模式虽然能满足老年人的个性化需求,但是成本和价格较高,且适宜的服务人员较少,实际上老年群体的需求难以得到全面满足。而“包对包”的服务模式则是将老年人集中在社区、机构等固定场所,统一提供养老服务的模式,这种服务模式具有一定的规模效益,但是服务半径有限,难以较好地满足不同老年人的需求。

在智慧养老模式下,“点对点”与“包对包”的服务模式被打破,被服务的老年人(点)和服务终端(包)被集成在一个载体当中,一边连接着个人,即服务点,另一边连接着各式服务终端,即服务包,这样就可通过网络技术,实时满足老年人的生活照护服务需求,提高养老服务的效益和质量,为老年人提供多样化的选择。

根据养老及健康服务企业 Natali 的数据,利用智慧养老所提供的科技手段,近 80% 的情况下老年人可以在家接受远程医疗服务,仅有 15% 的情况需要入院治疗。智慧养老模式集成了“点对点”和“包对点”模式的优点,克服了服务单一、资源不足的弊端,大大提升了居家养老的效率,实现“包对点”的服务模式。

运作模式

依据养老过程参与主体,目前智慧养老主要有以下四种产业运作模式 [4]。

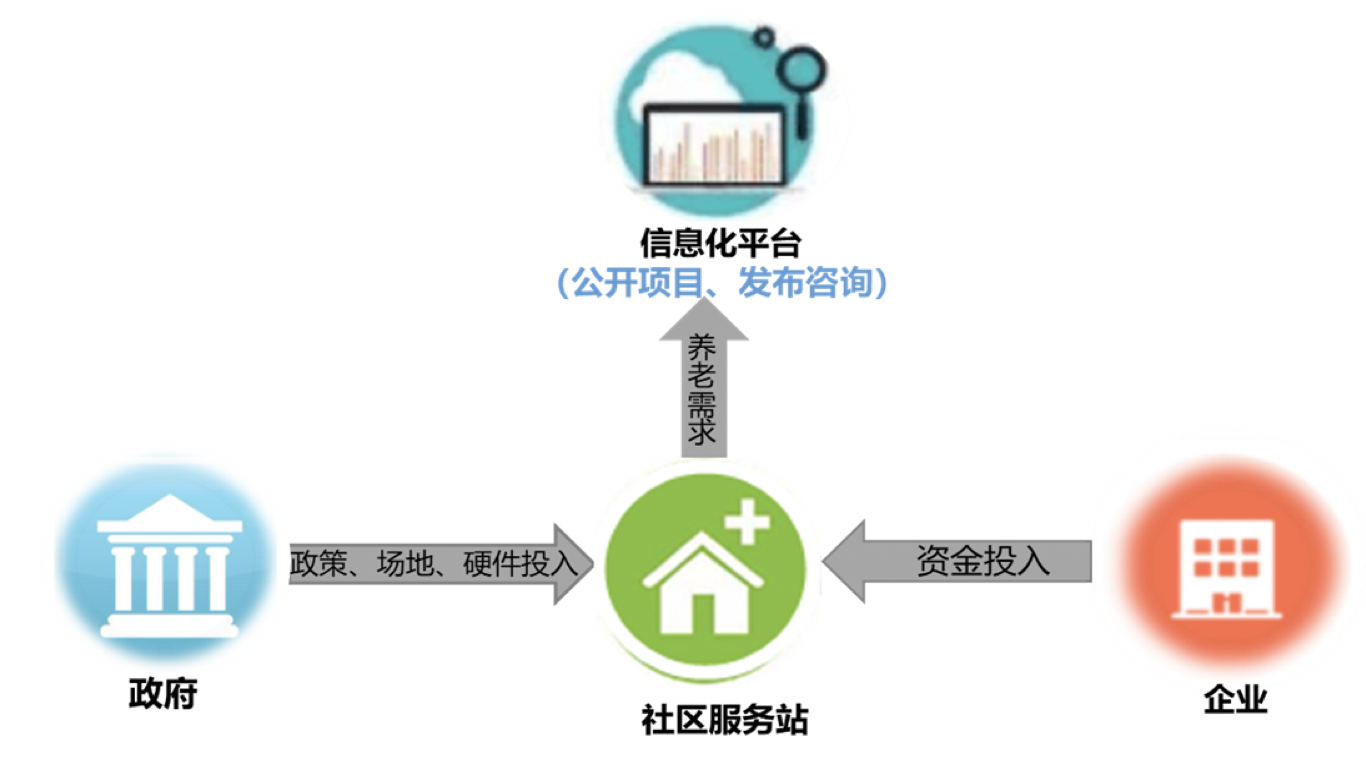

政府主要负责提供政策、场地和硬件投入;企业负责投入资金为社区养老服务站提供基础设施、工作人员以及运营经费;居家养老信息化平台负责公开项目和资讯的发布,如图 4 所示。

△ 图 4智慧养老运作模式

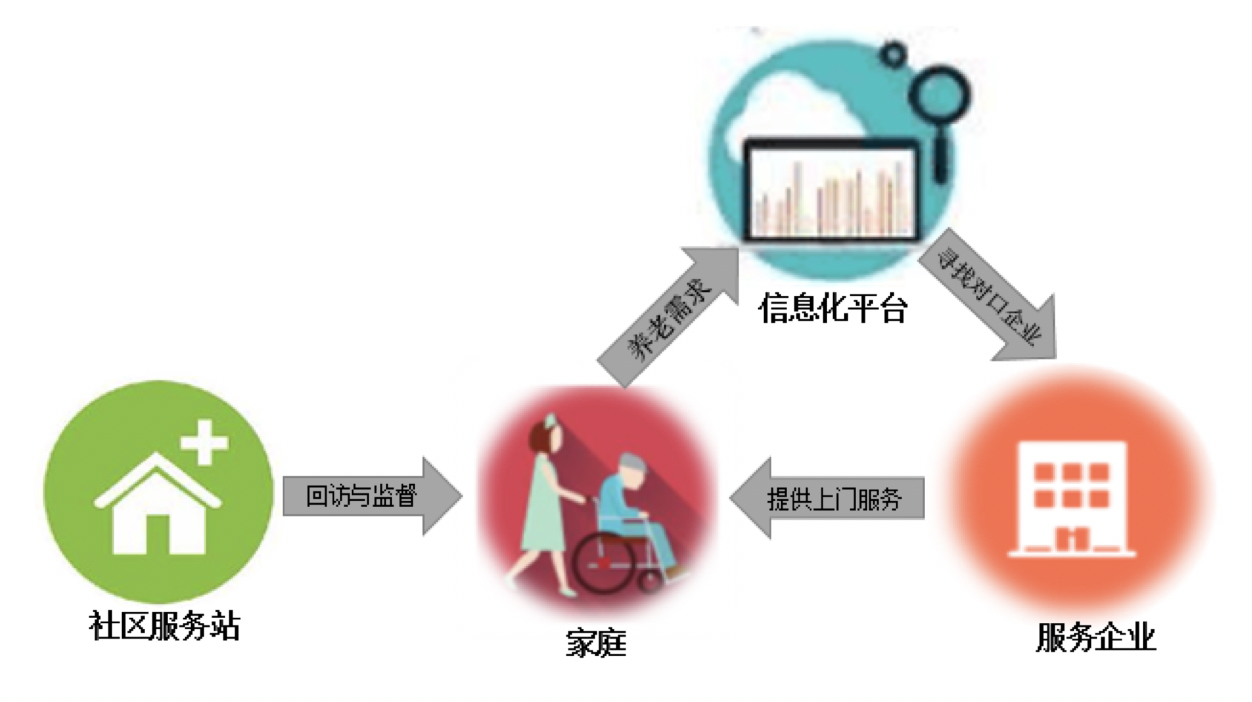

这种模式的运作方式主要适用于居家养老服务,如图 5 所示,包括以下几点:

(1)由老人或子女提出养老需求与养老服务信息平台对接;

(2)根据相应的服务需求,养老平台会找到相应提供对口服务的养老企业;

(3)提供养老服务的企业通过平台的业务受理子系统接受服务指令,然后按指令要求为老年人提供相应上门服务;

(4)社区养老服务站则通过回访老人及其家庭,了解和监督服务企业的服务质量,进行相应的考核或评级。

△ 图 5智慧养老运作模式

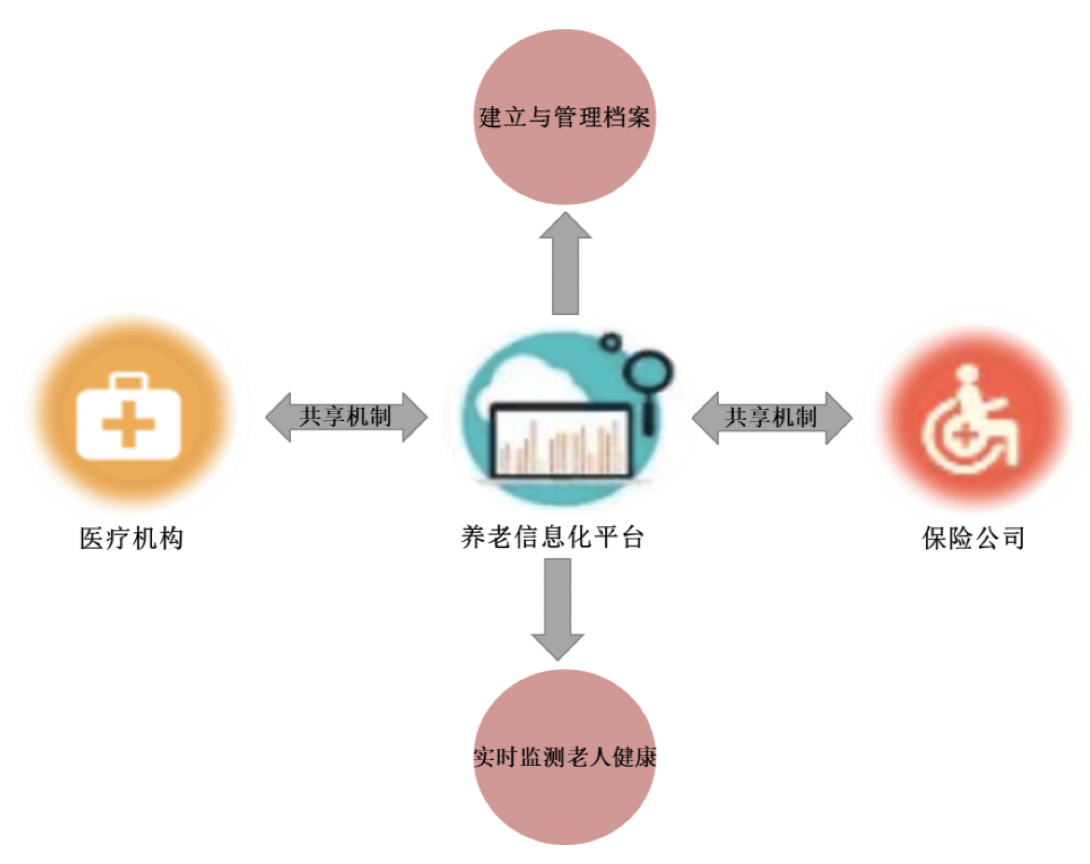

该模式引入专业的医疗机构和保险公司,如图 6 所示,其服务流程包括:

(2)对老年人身体及其健康状况进行日常的实时监测;

(4)信息平台和当地的医疗机构建立健康档案共享机制,老年人就诊时,医护人员即可根据实时管理的健康状况与系统储存的健康档案,预先对老年人的病情进行了解,有利于及时开展急救;

(5)养老信息平台和对应的保险公司建立有安全的信息共享机制,保险公司使用大数据对老年人的健康状况进行科学评估,设计出适合老年群体需求的保险产品,从而降低出险率。

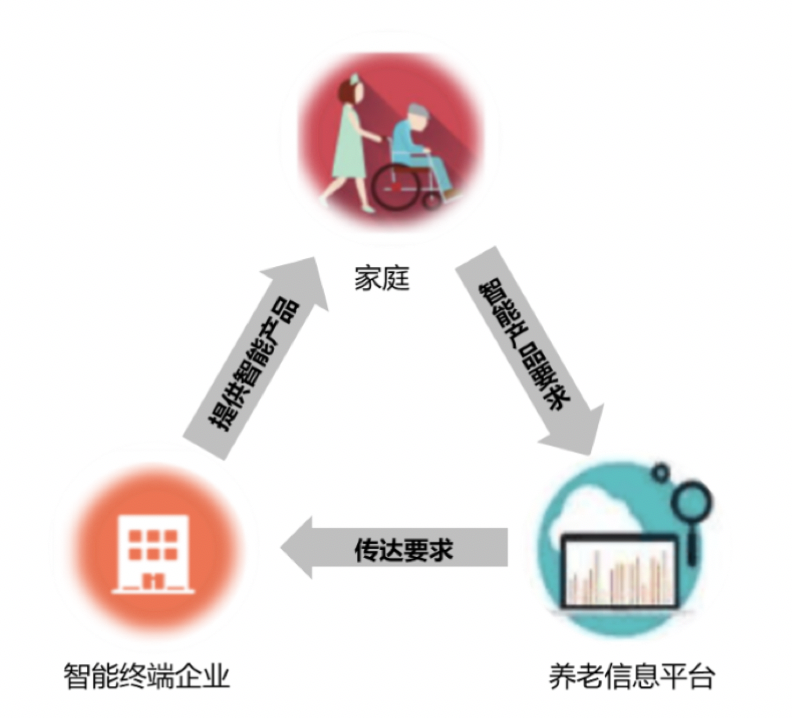

该模式强调,智能终端制造企业根据前期市场调研,确定其智能终端品类型,并通过该智能终端产品,为老年人提供相应的服务。如图 7 所示,运作模式为:

(1)老年人或家庭成员向养老信息平台提出相关智能产品需求,如康复类智能产品、24 小时便携式移动心脏检测器等;

(3)智能终端企业将智能终端产品提供给老年群体,让老年人享受智能化和多元化的服务。

△ 图 7 智慧养老运作模式

如有购买装订版白皮书《智慧养老产业白皮书(2019)》需求,请联系李红娟老师,联系方式:lihj@sem.tsinghua.edu.cn。

[1] 蔡小慎,田宇晶. 基于行为人模型的智慧养老模式合作机制分析.[J].理论导刊, 2017,(05),13-19

[2] 闾志俊.“互联网+”背景下智慧养老服务模式.[J].中国老年学杂志,2018.38(17),4321-4325.

[3] 张中,姜淑芳,何虹.健康管理在疗养院中的定位和发展思考[J].实用医学杂志,2015,32(03):288-289.

[4] 庹欣泳,刘杰,任传成.智慧养老的产业化及其模式分析—智慧养老产业发展探讨之一.[J].保险理论与实践.2018,9.

李红娟

博士,清华大学互联网产业研究院金融科技产业研究中心副主任,主要从事金融科技、系统安全、产业园区规划、传统产业数字化转型等领域研究。获得国家发明专利授权3项,软件著作权1项;曾参与多项“国家高技术研究发展计划(863计划)”和国家重点科技攻关项目的研究工作;发表EI论文8篇。带领团队完成“新基建竞争力指数”、“数字创新小镇产业规划”、“科技助力竞技体育”等项目;参与“集团战略规划与战略定位”、“央企高质量发展”、“数字新零售”等项目。参与撰写《中国新基建竞争力指数白皮书(2020年)》《2020保险科技洞察报告》、《金融科技在小微企业信贷中的应用发展研究报告》、《社区服务及其智慧化白皮书》等6份报告。