2023 年开年以来,由全球电动车巨头特斯拉引发的汽车销售市场降价狂潮不断蔓延,一边是以比亚迪新能源为代表的传统国产新能源车企纷纷应战,另一边以“蔚小理”为代表的造车新势力,虽然喊出了短期不降价的口号,但也无法避免卷入这场泥淖之中,通过推出更高配置的新车型,变相回应了大面积的市场价格下调,这一点从 2023 年上海国际车展的新车发布情况可窥一斑。与此同时,传统燃油车企业也拉开了价格战的大幕,不少汽车品牌都对经典车型进行了降价处理,同时放慢了新款燃油车型研发上市的节奏。尽管从宏观上看,由技术变革所推动的电动汽车革命趋势不可逆转,但是近期的价格战引发了购车者持币观望的心态,不排除一部分消费者会在两种车型之间摇摆。毋庸置疑,国产新能源汽车产业在经历了补贴退坡,资本大战之后,市场已经由高速增长期逐渐转向平稳,国内外车企竞相入局,推出新能源车型,艰难争夺着更高的市场份额。

在电动技术的高速演进和全球净零排放目标的叠加作用下,使得电动汽车成为未来交通领域的主流。许多国家都推出了燃油车退出的时间表,如拜登近期签署行政令,要求美国在 2030 年新车销售中的半数以上为电动汽车;欧盟则在今年 2 月通过一项议案,要求 2035 年后停止出售新的燃油轿车和小货车。我国也在稳步推进燃油车替代,多个研究机构的数据表明,2030 年前后,我国新能源车和燃油车新车销量将平分秋色,而当中纯电动车销量有望占到新能源汽车销量的 90%。但根据 IEA 研究显示,在现有减排政策下,乘用车要在 2070 年前后才会完全停止使用化石燃料。总而言之,电动车对燃油车的替代进程取决于多方面因素,除技术变革推动之外,市场的选择作用不可忽视。不少消费者目前对于选购电动汽车依然存在顾虑,总结起来主要集中在以下几个方面:

购置价格

因为电池成本居高不下,除了个别拥有电池生产优势的车企能够承诺“油电车型同价”之外,同款车型的电动车一般比燃油车价格高 3~5 万[1] ,随着补贴的退坡,短时间内新能源汽车的价格劣势将显现出来;

续航里程

目前电动汽车主流续航里程在 400~600 公里之间,部分高端车型甚至可以做到 1000 公里以上,但由于充换电基础设施仍不完善,用户的里程焦虑无法缓解,尤其面对假期集中长途出行,车主对于高速路段补能普遍存在不良体验;

保值率

根据中国汽车流通协会 2021 年数据,燃油车一年保值率高于新能源车 10% 左右,三年保值率相较新能源汽车高出近 20%,在新能源车型当中,纯电车型保值率较插混车型还要更低。车辆购置对于普通家庭来说是一笔较大的支出,况且电动汽车一定程度上具有电子产品快速迭代的属性,保值率的高低很大程度上影响着消费者的购车决策;

充电安全性

电动汽车充电过程总体来讲是较为安全的,但由于操作不当和元器件故障导致的电路起火事故偶有发生。电动车在充电、行驶或发生碰撞的情况下,有可能引发电池热失控形成火灾,这当中因充电导致的火灾事故大约占到热失控起火事故的 35%~40%[2];

保险和维修保养成本

与燃油车相比,电动汽车维修保养成本高、金融保险不完善等后市场问题长期受到用户诟病,一定程度阻碍了电动汽车的普及。燃油车与电动汽车在车身、内饰和电子器件的维保成本上并无太大差异,主要区别在于新能源汽车有着一套“电池+电驱+电控”(三电)组成的动力总成系统,约占车辆总成本的三分之二。一旦出现故障,将有可能产生极高的维修更换费用。

从以上分析不难看出,电池是燃油车和电动车竞争中的核心环节,快速提升车载动力电池的储能性能、安全性、稳定性以及成本效益,是电动车实现跨越的重要突破口,也是各大车企和研究机构竞相投入的要点。研究方向一是要从电池技术入手,研发更高能量密度、更高单车带电量的动力电池;第二是要降低电池成本,提升车辆的经济性;第三是提升充电技术,通过快充甚至无线充,进一步提升补能效率;第四是通过快速更换电池从根本上改变补能方式。目前看来,上述几种方向中,换电是相对成熟并能实现车电成本分离的解决方案,可以在一定程度上解决电池折旧占比高、充电安全隐患大等围绕动力电池的问题。本文将着重探讨换电模式在推动私家车电动化过程中发挥的作用。

二、汽车换电模式将推动汽车电动化进程

1、汽车换电模式—实现了汽车与电池物理形态业价值两方面的分离

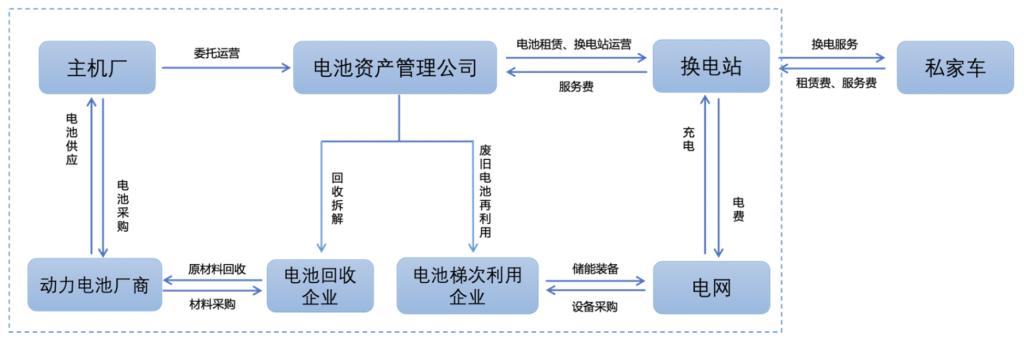

换电模式作为一种重要的能源补充方式,主要依托“车电分离”的商业形式实现,包含两层内容:一是动力电池和电动汽车的物理分离,即动力电池可以从车身结构中分离出来,并可通过特定的能源补给装置在短时间内得到快速更换[3],根据换电形式不同通常可以分为底盘换电、侧方换电和分箱换电,私家乘用车换电当中以底盘换电为主; 第二是实现动力电池和电动汽车的价值分离,即动力电池的所有权和使用权分离,使动力电池成为具有可流动性的服务商品,电池资产管理公司拥有其所有权[4]。采用“车电分离”技术,实现汽车与电池的分开购买或电池租赁的方式,对汽车消费者而言,不仅有效缓解了用户的里程焦虑,也大大降低了车辆初次购置的费用,同时剥离易损耗部件,在一定程度上避免了因电池衰减造成的二手车残值过低的问题;对于汽车厂商而言,通过电池的统一管理,能够增加电池资源利用率,实现电池资源的高效配置与回收利用;对电网来讲,换电模式下,可根据电网需求侧对储能电池进行充电,削峰填谷,避免大规模集中充电对电网造成冲击,是一个多方友好的解决方案。

2、换电产业曲折前行,早期换电市场惨淡收场

尽管换电方案有种种好处,但国内外换电市场早期发展并不顺利,尤其在海外市场,早期换电尝试均以失败告终。2007 年,首家纯电动汽车换电公司 Better Place 在以色列成立,并累计获得 8.5 亿美元融资,但彼时该品牌电动销量仅有千量级,由于换电站投资成本高,加之动力电池技术进步成本下降导致前期购置电池资产净值缩水,且市场接受度不高等原因,项目运营惨淡,最终 Better Place 在 2013 年走向破产清算。同年,特斯拉开发出 90 秒快换技术,但商业模式并不友好,相较于充电模式,性价比和用户接受度都较低,因此短短两年后特斯拉便宣布放弃换电模式。在我国,国家电网在 2006 年左右也开始了电动汽车的充换电研发工作,并在 2010 年联合众泰汽车在杭州开启了纯电动换电型出租车试点,首次提出并验证了“车电分离,里程计费”的商业模式。随着 2012 年《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》的发布,我国确立了以充电为主的发展方向,国家电网换电项目由于产业链无法打通,投入成本过高和战略调整等原因而搁置[5]。

总结早期国内外换电模式失败的原因,主要有以下几点: 1)市场受限,换电模式盈利性差。在新能源汽车发展初期,市场占有率低,而换电站建设投资高,利用率低,导致投资回报周期过长,无法支撑换电站运营;2) 换电和换电站技术不成熟,用户体验感较差,导致客观上“不好换”,主观上“不愿换”的情况;3) 商业模式不合理,利益分配不平衡,收费模式单一,车主参与性不足,各方利益分配不协调。这也是后续发展换电产业迫切需要解决的问题。

3、国内换电产业发展恰逢其时,B端市场相对成熟

在此后的几年,尽管国家政策重点鼓励发展充电,但各车企并未停止换电研发的脚步,伯坦科技、奥动、北汽新能源、蔚来、协鑫能科等一批企业推出了换电运营模式。2019 年至今,我国密集出台了一系列换电支持政策,换电作为新基建的重要组成部分,首次被写入 2020 年《政府工作报告》,有力推动了换电模式的快速发展。2021 年,我国正式启动新能源汽车换电模式应用试点工作,将 11 个城市纳入换电试点城市范围,换电产业迎来了全新发展机遇。得益于我国新能源汽车的高速发展以及碳中和目标下替代燃油车的刚性需求,换电产业加紧布局,换电产业链技术端不断成熟升级,典型的运营场景如城市运营出租车、网约车换电、物流园区重卡短倒换电,都得到了成功应用。相比商业端应用场景,消费端应用场景更加复杂,目前发展进度稍显滞后。

表1 2019年至今我国主要换电政策及规划内容

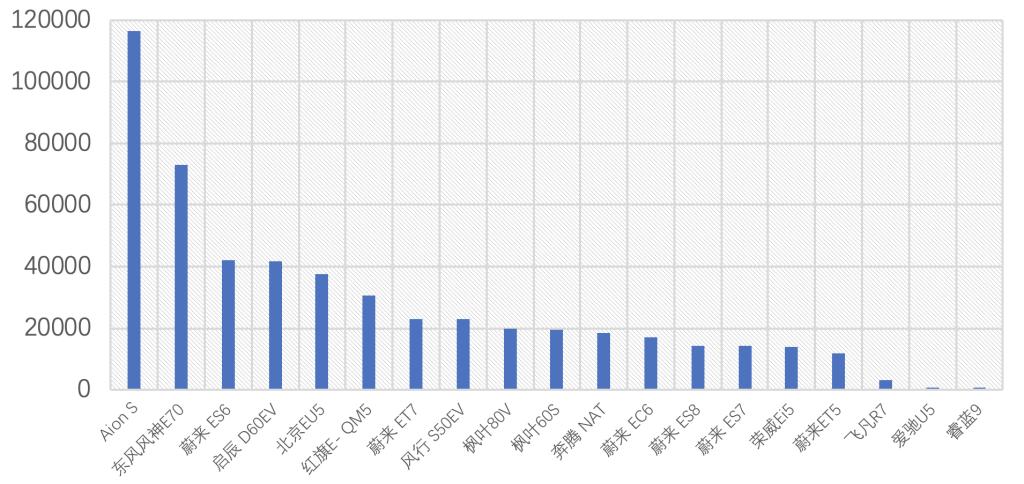

① 2022 年纯电动汽车销售市场持续增长,换电车型约占十分之一

2022 年,我国新能源汽车产销实现了跨越式增长。根据中国汽车工业协会数据显示,2022 年全国新能源汽车销量为 688.6 万辆,2022 年末新能源汽车市场占有率达到 31.8%。纯电动汽车销量同比增长 81.6%,在细分车型当中占比近八成,达到 536.5 万辆。这当中换电车型总共约 52 万量,约占纯电动车销量的 10%。下图为 2022 年主要乘用换电车型累计销量情况,排名靠前的车型当中,除蔚来之外,绝大部分面向 B 端乘用市场,作为网约车和出租车使用。今年伊始,飞凡、睿蓝品牌均推出了面向 C 端用户的换电车型,随着车企在换电布局上力度的逐渐加大,换电车型市场份额将有望持续提升。

△ 图1 2022年主要乘用换电车型累计销量

(数据来源:智研咨询)

随着产业的发展,换电技术已经十分成熟,大部分乘用车换电站采取了底盘换电的模式,并将单次换电时间控制在 3 分钟以内,换电池环节可快至 60 秒,部分品牌如奥动甚至推出了 20 秒极速换电,比上一代换电技术提升了三分之二。于此同时,宁德时代开发出了“巧克力式”模块化换电技术,实现了电池组数量的自由组合,为灵活换电开辟了新的技术路线。

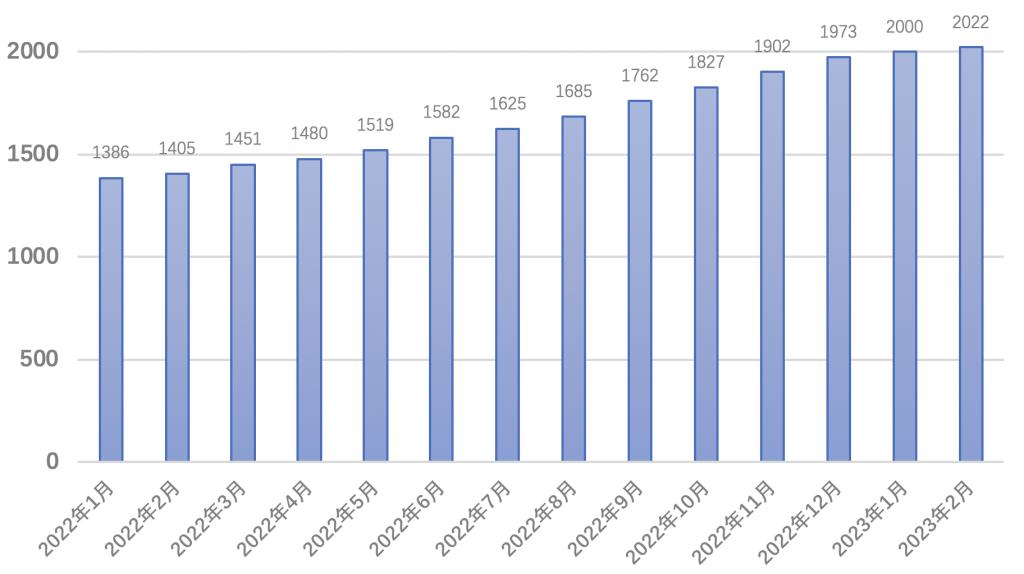

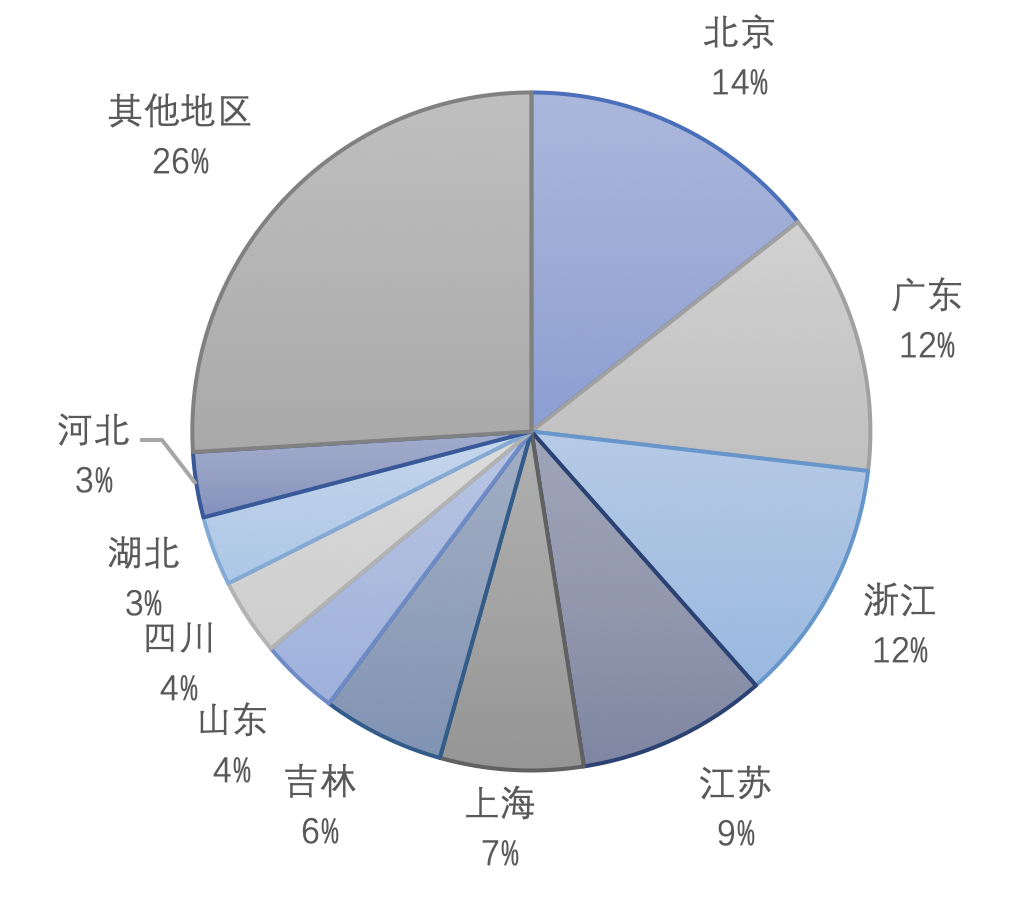

在区域布局方面,据中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新数据显示,我国乘用车换电站建设规模稳步增长,截至 2023 年 2 月,我国乘用车换电站保有量为 2022 座,主要集中在经济发达地区,换电站总数超过 100 座的省级行政区有 6 个,占到换电站保有量总数的 60% 以上。运营商目前主要集中在蔚来、奥动、伯坦、协鑫能科几家公司,其中蔚来全部面向 C 端消费用户,官网显示,截至 2023 年 3 月底蔚来国内换电站总数 1329 座,占我国乘用车换电站总数的三分之二。

随着产业支持力度的进一步加大,换电市场将持续扩大,目前主要的几大电站运营商在 2025 年前后均有万座以上布局计划。不仅如此,宁德时代、吉利、比亚迪等电池和主机厂商均已经推出了各自品牌电站,如宁德时代以厦门为首发城市,推出了 EVOGO 乐行换电站;吉利与力帆合作推出睿蓝品牌换电车型及同品牌换电站,并以重庆作为首发城市,计划在 2025 年实现在 100 个核心城市铺设 5000 家换电站的建设目标。可以预见,未来几年换电市场布局将迎来大规模重塑。

△ 图2 2022年1月~2023年2月我国乘用车换电站保有量

(数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟)

*其他地区:指换电站保有量不足 60 座的省级行政区

③ 私家车换电商业模式

我国私家车换电领域的商业模式以 BAAS(电池即服务)为主,由蔚来率先提出,也是目前换电产业中运行比较成熟的“车电分离”商业模式。这种模式下,电池的持有及运营服务由第三方电池运营主体持有,消费者可以自愿选择在购车时一次性购买动力电池或以租赁的方式按月支付电池使用服务费用,换电站作为核心应用场景实现价值交换。数据显示,单个换电站的投资建设成本一般在 200~300 万元之间,加上电池投资,要达到 400~500 万元。根据银河证券研究结论,依据普遍的投资运营成本来测算,以蔚来二代换电站为例,按照单站最高 312 台次车辆,75 千瓦时标准电池包,1.5 元/度电换电收费来计算,一个以 C 端服务为主的换电站,需要在达到利用率 20%,也就是日服务 60 次以上,才能够实现盈利。

资料来源:公开资料、清华互联网产业研究院、艾瑞咨询,自行绘制。

从技术研发之初,电池包标准不统一、换电站规格不统一、电控系统标准不统一,始终是换电产业面临的最大挑战。从目前的情况来看,市场上换电车型还非常有限,各主机厂对品牌换电站具有高度依赖性,这意味着某品牌电动汽车只能到自家品牌换电站寻求换电服务。从便捷程度上来讲,虽然作为充电的补充,一定程度上可以满足临时补能的需求,但尚无法与燃油加注相提并论。从运营层面,这就要求品牌方不断加大换电基础设施的布局密度,然而对于重资产型的换电站投资,运营公司承担的资金压力是巨大的。从消费者的角度来看,换电模式需要长期与车企捆绑,在电动车模式发展变革的过程中,企业发展具有很大的不确定性,也增加了消费者的不安全感,反之换电基础设施的布局情况又会影响购车者选择换电车型的消费决策。此外,换电站资源各自为战的格局,导致土地资源利用率低,不利于城市智慧交通一体化发展以及产业的规模化效应。

在电站运营端,城市公交、网约车、巡游出租车等场景下 B 端客户的行程路线较为固定,运行时间及客户流量也相对固定,从而能够保证稳定的换电需求。相比之下,私家车换电是针对 C 端客户的服务,换电需求具有较大的不确定性,也就无法保证稳定的盈利性。从目前提供的市场数据来看,针对 C 端客户的换电站很难通过电站运营实现盈利,大多作为本品牌车主的服务配套设施存在。在消费端,目前主流的换电收费模式为电池租赁,以蔚来为例,在实现了“车电分离”之后,车主采用按月付费的形式对电池进行租赁,租赁期间拥有电池的使用权,并可实现 4-6 次免费换电。对于车主来说,收费模式灵活性不足,比如在使用频率较低或者行驶里程较短的情形下,无法实现自由蓄能的需求。

换电模式下,电池作为核心资产,如何实现高效管理至关重要。打通电池产业链的上下游环节,实现资产的高效流通,确保电池资产最大限度的保值与利用,是产业生态得以构筑的重要前提。根据最新预测数据,到 2030 年,新能源汽车的市场占有率将达到 90%,达到 3200 万辆(按照目前的比例,纯电动汽车数量将不少于 2500 万辆)。如此大规模的电动汽车市场规模,将需要与之匹配的动力电池生产规模作为支撑,这就对我国战略金属矿产储备提出了极高的要求。同时,在深度电动模式下,如果全部依赖于充电设施,将对城市电网造成极大的冲击。换电站未来将作为重要的储能单元,电池深度参与城市电网建设,成为虚拟电厂的重要环节,作为城市电网的缓冲。这就要求在电池资产管理环节,进一步加大电池拆解、回收及梯次利用的有效率,实现电池资产价值最大化。

电动汽车作为一种特殊的“电子产品”,更新迭代的速度将远超于燃油车。电池技术发展日新月异,产品间规格型号千差万别,要求换电站在设计上具有灵活升级和可扩展的特性,以适应电池不断进化的需求。此外在空间上,目前的换电站设计集约性不足,换电站占地面积通常在 200 平方米左右,加上停车场所和车行通道规划,单个换电站面积需要在 500 平方米上下,对于寸土寸金的城市用地来讲,是极大的浪费,也从客观上限制了换电站密集布局的可能性。需要从技术端和商业端共同发力,一方面设计在单位面积上容量密度更大的立体式换电设施;另一方面要在功能上赋予换电站更丰富的可能,以满足更多智慧城市交通基础设施的需要。

四、换电产业发展方向展望

1、推动构建换电产业的标准化体系

电池系统标准化涉及到主机企业的核心技术及竞争优势,在软硬件同质化、标准化工作的推动上具有非常大的难度。我国行业组织及政府部门在此做出了大量工作以推动标准化工作进展。2021 年末,国标《电动汽车换电安全要求》(GB/T40032-2021)以及《电动乘用车共享换电站建设规范》(团体标准)相继发布,分别对换电汽车的安全标准以及换电平台技术要求、电池包通信协议要求、车辆识别系统要求、电池包技术等内容作出了规定,但未对换电车型整体设计、电池包规格、电池接口以及换电技术做出统一标准划定。2022 年 3 月,工信部发布《2022年汽车标准化要点》,明确提出要加快构建完善电动汽车充换电标准体系,推进纯电动车车载电动系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定工作,为换电的标准化体系建设工作指明了方向。未来,将需要政策端、市场端、企业端共同发力,不断探索,突破障碍,届时才能够迎来乘用车换电产业真正的春天。

2、数字技术赋能换电商业模式优化

换电站属于重资产投资,建设和运维成本高,投资回收期长,给建设运营企业带来较大的资金压力,同时商业模式不够灵活,车主的参与度低。对于车企来说,运营的收益一部分来自车主的电池租赁费,另一部分来自电池的管理运营以及通过参与电网的系统调峰取得的价格收益。在未来,需要更加细致的商业模式设计,通过奖励及返补的方式,对少换电或非集中时段换电的用户给予一定的奖励,让消费者能够共享电价调节的收益。另外,将车辆换电数据与碳排放平台数据打通,通过设计合理机制,可增加换电车主的碳信用,从消费端促进源头减碳。技术层面,区块链技术能够提供高效助力,将投融资方、资产租赁方、换电运营方、电池回收利用方等换电产业链上的各个环节有效串联,构建全过程数据共享以及链上效益分成的模式。

3、数据助力电池资产全生命周期管理

电池资产管理是基于数据对电池作为资产进行全生命周期管理的业务模式,通过“以租代购”的模式,将补能需求与电池资产管理结合,驱动电池利用率和车辆运营效率的提升。数据是电池资产管理实现有效业务运转的基础。基于数据搭建管理平台,通过大数据、人工智能、区块链、物联网等技术,实现全业务链的数据采集、存储、分析、价值化,确保电池资产全生命周期数据可追溯,不仅能够即时在线监测电池资产的使用性能、安全性能,帮助事故相关方预警、分析并完善解决方案,还可为电池资产管理业务的全过程运转提供可信数据保障。

据研究机构预测,到 2025 年,我国换电汽车保有量将达 415 万辆,换电站售电市场规模预计达 616 亿元,动力电池终端需求预计达 360GWh[6] 。届时,换电站保有量将达到万座的规模,除了提供电动汽车补能的基本功能之外,换电站还可作为储能基础设施,参与城市电网运行,成为未来城市智慧交通基础设施的关键节点。光储充换一体化是由光伏系统、储能系统、充(换)电系统、监控系统等组成的微电网系统,其中储能系统将光伏发电剩余电量进行存储,充(换)电站作为用能终端,综合应用实现与电网的协同配合。光储充换一体化不仅能够实现清洁能源就地消纳,对于抑制光伏发电的随机性有调节作用,还能起到削峰填谷的作用,以缓解大规模电动车负荷对电网稳定性的冲击,提高电网运行的安全性和稳定性。同时,基于碳达峰碳中和工作的基本要求,换电站自身的碳排放也应纳入考量,通过光伏+动力电池储能,实现电力供给侧绿色化,使换电站真正成为零碳交通服务设施。

[1] 说明:以宝马官网同款燃油车型和电动车型对比数据得来。

[2] 中国青年网. 电动汽车为何火灾频发?车主日常使用这些事项要注意 [EB/OL]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1751632913752850214&wfr=spider&for=pc,2022.

[3] 高赐威,吴茜.电动汽车换电模式研究综述[J].电网技术,2013,37(04):891-898.DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2013.04.013.

[4] 杨淑霞,程晓钰,朱春旭.后补贴时代私人电动汽车消费者行为与“车电分离”模式[J].华北电力大学学报(社会科学版),2021,No.129(01):35-47.DOI:10.14092/j.cnki.cn11-3956/c.2021.01.005.

[5] 鲁佩、王霞举. 新能源汽车换电行业研究:换电风起To B先行,百亿设备市场蓄势待发[R]. 北京:中国银河证券, 2022.

[6] 李辛, 关瑞玲. 城市零碳交通白皮书2022[R]. 北京:清华大学互联网产业研究院,2022.

编辑|段文秀

审核、责编|杨帆