探索茶产业数字信用体系的建立及应用

信用是市场经济运行的基石,经济社会发展与信用密不可分。随着社会发展和时代变迁,信用的内涵不断发展演化,从农业经济社会基于声誉的“熟人”信用,到工业经济社会基于制度的契约信用,再到数字经济社会基于技术的系统信用。数字经济时代所产生的庞大体量数据,将通过技术手段沉淀成信用,最终形成覆盖全社会的数字信用体系。

数字信用体系以技术和数据为驱动,这种信用体系与过去依托“声誉”或“制度”约束的熟人信用和制度信用显著不同,它具有去中介化、去中心化、不可篡改、匿名性等特点,能够辅助虚拟身份的匿名陌生人进行信用交易,有利于扩大市场范围、降低交易成本,成为数字经济蓬勃发展的支撑手段。

在数字经济时代,信用体系逐渐演变为数字信用体系,数字信用体系成为发展数字经济的重要经济基础设施,同时数字经济的发展也离不开信用体系的保障,这一点可以从我国电子商务发展的历程中得到佐证。在电商发展初期,阿里巴巴通过开发“支付宝”第三方移动支付工具解决了买卖双方之间存在的信用问题,支付宝发挥了类似于国际贸易结算中信用证的作用,很好地解决了匿名陌生人非现场交易中的信用问题,使得天下没有难做的生意。我国 2018 年通过的《电子商务法》,对信用保障数字经济的发展高度重视,多个条文涉及信用机制,包括要求电商平台建立信用评价机制,将违法失信的主体纳入信用惩戒等。当前频现的直播带货“翻车”社会新闻,也正是因为流量导向的消费互联网经济无法解决产品供给端的信用问题,透支了直播者自身有限信用的模式而必然产生的矛盾问题。因此由这些实例论证可知,数字经济的发展呈现出高度的信用化趋势,在某种程度上可以将数字经济视为信用经济。信用体系与数字经济之间的联系日趋紧密,未来二者将实现高度融合发展,共同推动市场经济发展,更好地增进社会福祉。

数字经济与信用体系的关系同样适用农业领域,尤其在农业数字化转型讨论中更应该关注二者的关系。人类社会发展进程中,始终存在着农业与工业的“剪刀差”问题,在工农业产品交换时,普遍存在工业品价格高于其自身价值,而农产品价格却低于价值,这种工农业产品价值的不等价交换严重阻碍了农业发展的脚步,而消除工农业“剪刀差”的一大有效途径就是农业数字化转型,建立农业数字信用系统,将农民对农产品倾注的心血以数据要素的形式转化为农产品的信用属性,通过增加农产品的信用内涵来提高农产附加值、确保农民收益、促进农业发展,进一步助力国家乡村振兴战略的发展。本文选择以农业领域中附加值潜力相对较高的茶产业为范例,来探索茶产业数字信用体系的建立与应用。

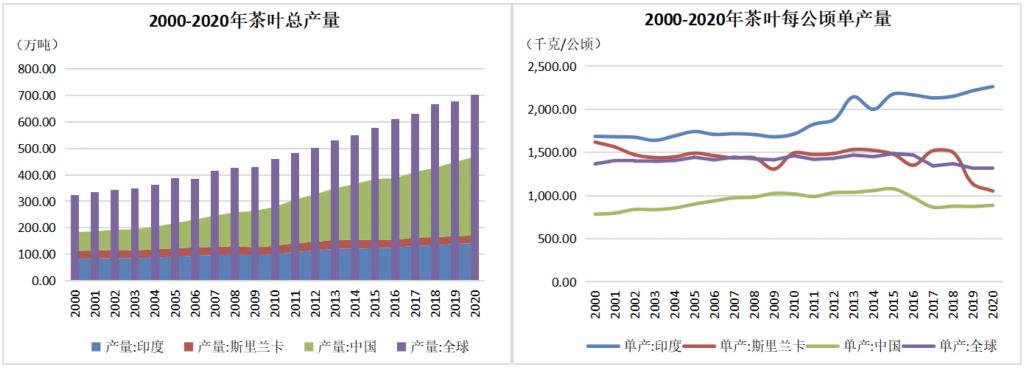

我国作为茶叶生产大国,茶叶供给规模是巨大的,总产量从 2000 年的 703673 吨连续增长为 2020 年的 2984341 吨,增长幅度高达 76.42%。在 2005 年我国超越印度,成为世界第一大产茶国。由联合国粮食及农业组织(FAO)统计数据可以看到,世界茶叶产量预计从 2020 年的 630 万吨增加到 2022 年的 650 万吨。中国仍是世界最大的茶叶生产国,占全球产量的 47%,该比例远超同期印度、斯里兰卡等世界产茶大国的产量全球占比。与此同时,观察单产数据可以发现,尽管我国茶叶总产量位列世界第一,但每公顷单产量却远低于印度、斯里兰卡,甚至不及全球平均水平。因此从供给端现状来看,我国茶叶供给处于总产领先而单产落后的局面。

近年来我国茶产业发展迅速,涌现出大量茶叶品牌,仅四大产区公有品牌数量就高达 139 个,但是行业内代表企业市场占有率占比比较小,除成功在港交所上市的天福茗茶外,业内还没有出现上市企业,并且公有品牌平均价值增速也在连年放缓。相比于英国的“立顿”品牌,我国茶产业目前暂未形成龙头企业,这也导致国内从业者发出“中国数万家茶企抵不过一个立顿”的行业心声。

数据来源:Wind数据库,笔者整理。

数据来源:Wind数据库,笔者整理。

我国国内的茶叶市场消费潜力巨大。随着我国居民消费水平和自身健康意识的提升,茶叶受到越来越多消费者的青睐,国内茶叶的销量也随之逐年增长,但是同时也面临着国内销量增速放缓甚至降低的挑战。进一步观察我国茶叶国内销售均价不难发现,从 2018 年起我国茶叶国内销售均价出现下降趋势,虽然 2021 年茶叶价格水平有所回暖,但是其增速仍未回归到 2018 年前的增长率水平。由此可见,从需求端现状来看我国国内的茶叶消费市场存在量高价低的问题。

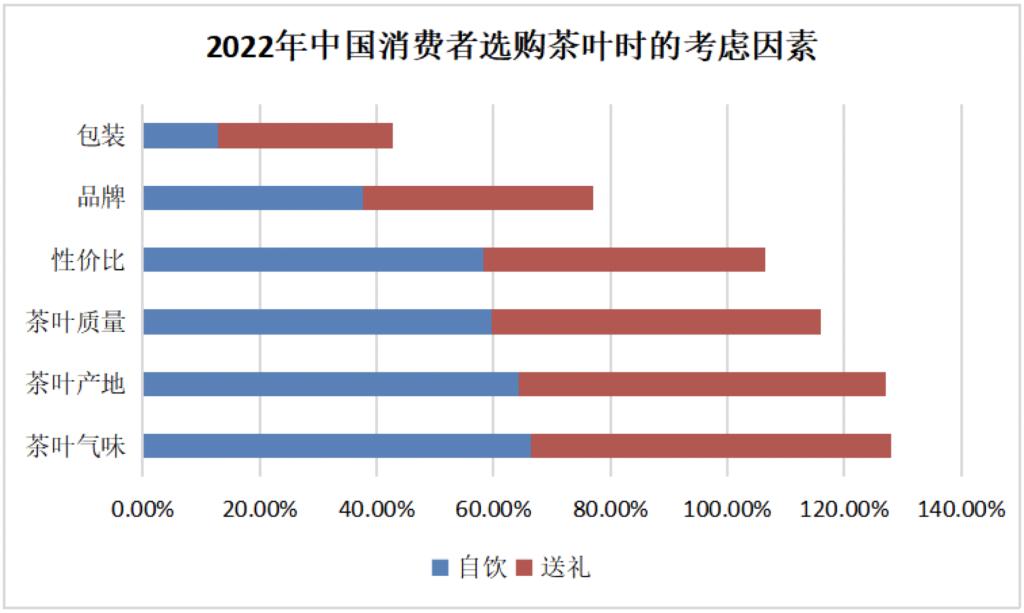

从我国茶叶消费者偏好来看,不论是选购自饮茶叶还是选购礼品茶叶,消费者考虑因素中排名前三的分别是茶叶气味、茶叶产地与茶叶质量,而相比之下消费者对茶叶品牌、包装的注重程度则较低,由此可见消费者关注茶叶品质多过品牌、包装等因素。

数据来源:艾媒数据中心。

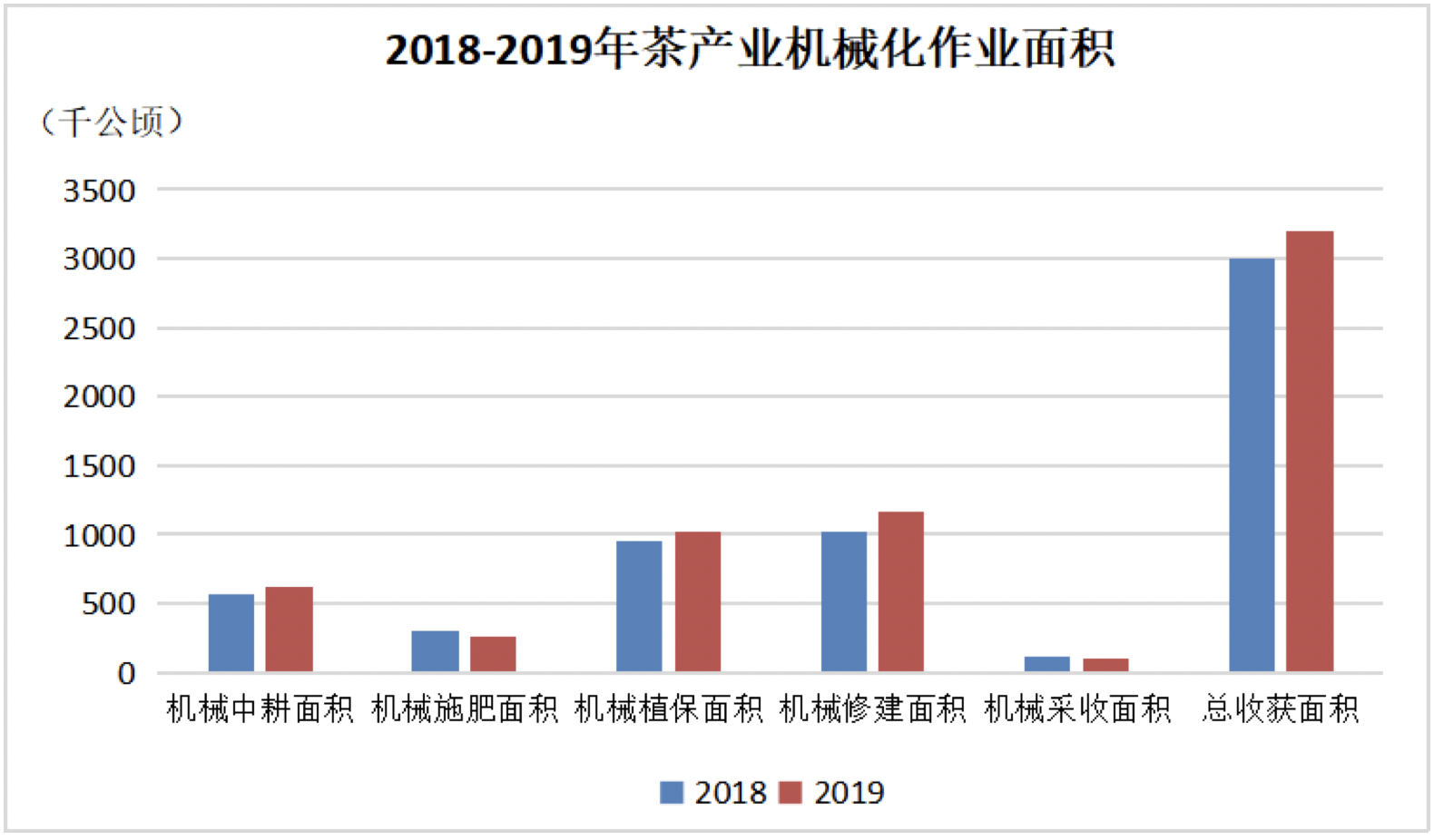

茶叶总产高而单产低现状的原因在于我国茶产业生产效率低。长期以来,我国众多茶叶品牌营销主打“纯手工”卖点,在种植采摘加工等生产环节强调“手工”、“天然”、“传统”等理念,这种对“手工”、“天然”等概念的追逐在生产方式上则表现为机械化作业程度过低,产茶成本较高,产茶效率低下。目前,我国名优茶生产还不能实现全程的机械化加工,大宗茶生产也是采用半机械化加工,大多数仍旧采用手工制作和作坊式生产。从茶叶机械化作业面积来看,相比于茶叶总收获面积,茶叶机械中耕、施肥、植保、修建与采收面积过低,其中机械施肥与采收面积甚至出现一定程度的萎缩。然而对比印度、斯里兰卡和肯尼亚,这些国家的茶叶加工已经实现了全程机械化生产,这使得我国茶产业在国际市场中缺乏竞争力。这种粗放的生产管理方式进一步导致茶叶生产标准化、组织化程度低。1984 年茶叶放开经营后,我国大多数茶园已经承包给农户,茶叶生产是以家庭为单位。在印度、肯尼亚、斯里兰卡,他们大多以大型农场为主,实行企业化的管理和经营。我国这种一家一户独立生产经营的组织架构,没有形成联合效应,导致茶叶生产和经营过度分散,难以实现规模经济。

数据来源:Wind数据库,笔者整理。

数据来源:Wind数据库,笔者整理。

(2)定价体系混乱,容易造成柠檬市场

虽然茶叶消费者首要重视茶叶品质,但是我国茶叶市场长期存在着品质鱼龙混杂、定价体系混乱的问题。这一方面是因为我国茶叶品种繁多,不同茶类之间的茶叶质量差异性很大,造成了茶叶质量缺乏国家统一标准规范。另一方面是因为高档手工名优茶的质量级别难以用一个标准来衡量,同时售价也非常模糊。茶叶品质鉴定存在着一定的门槛要求,消费者往往难以直观判断茶叶品质,这也为商家随意定价创造了客观条件。目前,面向渠道经销商的出厂价、 批发价尚能保持相对稳定,但是面对消费者的零售价,往往定价随意性大,消费者无从判断商品茶的真正价值及真实价位。价格与价值不符,价格和质量信息传导不畅,形成了茶叶的卖方对产品的质量拥有比买方更多的信息的现状。信息的不对称导致品质优良的茶叶生产者无法获得相匹配的价格报酬,而品质欠佳甚至假冒伪劣茶叶产品的流通会扰乱市场秩序,引发不良竞争,最终形成次品驱逐优品的 “柠檬市场”现象,从而使得消费者对我国茶叶市场丧失信心。

构建优化“品质—信用”的转化机制,治理茶叶市场乱象

建立茶产业数字信用体系,首先要在原始信用体系的基础上采集更多的信用评价数据,选择数据的标准是该数据与信用主体所生产的茶叶品质高度相关,具体数据类型包括:金融数据、交易数据、社会声誉数据、雇佣关系数据、农机设备数据、茶园面积数据、茶树品种数据、施肥喷药数据、温度湿度数据等。基于上述数据建立起来的茶产业数字信用体系,能够反映出茶产业从业者的专业属性、道德属性等一系列关乎茶叶品质的属性。因此,茶农(茶商)信用等级与茶叶品质水平之间可以通过数字信用体系来实现一一对应,从而构建优化“品质—信用”转化机制。当茶叶品质与茶农(茶商)信用挂钩时,消费者对茶叶品质的鉴别变得更为简单便捷,通过信用等级的查看就可以甄别出茶叶卖方是否以滥充好、茶叶价格是否存在虚高,提高市场透明度,减少信息不对称等问题,通过一茶一信用一价格,从根源上遏制茶叶市场定价乱象。

数字信用体系在茶产业中的应用,可以将茶农、茶商在生产经营过程中所耗费的心血精力沉淀为数据,最终体现在其信用评分等级上,而信用等级高的茶叶在市场中具备制订高价的客观条件。这种接近于“一分耕耘一分收获”的转化机制将对茶产业从业者产生较强的激励效果,从而有利于打造积极投入、踊跃创新的良性市场竞争环境,推动茶产业量质同升。同时,数字信用体系相较于早期的大数据溯源系统,将以区块链技术为基础,实现数据实时更新和信用实时监测,从而避免了早期溯源尝试中“一次采集长期使用”带来的道德风险问题,能够更好地实现茶叶全周期的品质监控和把控。

建立“主体信用+交易信用”体系,将数字普惠金融落到实处

粗放分散的生产经营方式是我国茶产业发展过程中的主要约束,阻碍着效率的提升。但是,效率提升的路径,不论是提高机械化作业程度,还是扩大标准化生产规模,都需要大量的资金投入。资金是茶农保证茶叶种植生产正常运转的基本条件,也是茶农进行规模种植必不可少的重要条件。面对土地租金、农资、农具以及人工费用等生产性资金的大幅度增加,茶农自身的资金匮乏,因此只能依靠借贷资金来进行生产。然而目前农民普遍面临信贷约束,茶农向正规金融机构借贷的门槛较高而造成的融资难问题必然导致茶农无法实现规模化经营。因此,除传统的抵押担保贷款、小额农业贷款中所采用的主体信用体系以外,为提高资金满足率,亟需建立“主体信用+交易信用”的数字信用体系。

所谓“交易信用”是指所有发生在产业链上的从业者所有交易行为都会沉淀为数据资源,通过交易数据上链将交易规模、交易流程时间、交易付款方式、交易双方评价等数据转变为从业者的交易信用,同时利用区块链不可篡改、可追溯等特性减少原先信用体系中的虚假财务信息。相比于单一的主体信用体系,“主体信用+交易信用”体系可以解决多数茶农(茶商)缺乏担保抵押、难以确权增信的融资问题,实现数字普惠金融,为拥有较高信用评级的从业者提高资金满足率,从而形成良性循环。同时,这种数字风控体系也从根本上解决了金融机构对茶农及中小微茶企看不穿、看不透、不信任的问题,降低了金融机构的坏账损失的可能性,让金融机构能够在风险可控的情况下降低信贷服务成本、提升信贷服务效率。

建立茶产业数字信用体系,并应用其来解决生产效率低下、定价体系混乱等茶产业发展的困境,可以有效地建立起“品质——信用——资金”三者间的闭环,从而实现高品质带来高信用、高信用产生高资金、高资金促进高品质的良性循环,并帮助我国茶产业提升国际竞争力,为未来茶产业蓬勃发展助力。

[1] 韩家平.数字时代的交易模式与信用体系[J].首都师范大学学报(社会科学版),

2020,(04):59-66.

[2] 魏江,刘嘉玲,刘洋.数字经济学:内涵、理论基础与重要研究议题[J].科技进步与对策,2021,38(21):1-7.

[3] 王伟. 数字经济时代的社会信用体系建设[J]. 中国信用,2020,(01):116-117.

[4] 2022年中国茶叶行业市场前瞻与投资战略规划分析报告. 前瞻产业研究院.2022.

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/220815-ca3c2685.html

[5] 2021年中国茶叶产销形势报告.中国茶叶流通协会.2022. https://www.ctma.com.cn/index/index/zybg/id/13/

[6] 2022-2023年中国茶叶产业发展及消费者洞察行业报告.艾媒咨询.2022. https://www.iimedia.cn/c400/87099.html

[7] 许咏梅. 我国茶叶市场结构及特征分析[J]. 茶叶通讯, 2010, 37(2):4.

[8] 黄达成.“区块链+供应链”模式下茶农融资方案探究[J].农村经济与科技,2022,33(20):201-204.