一

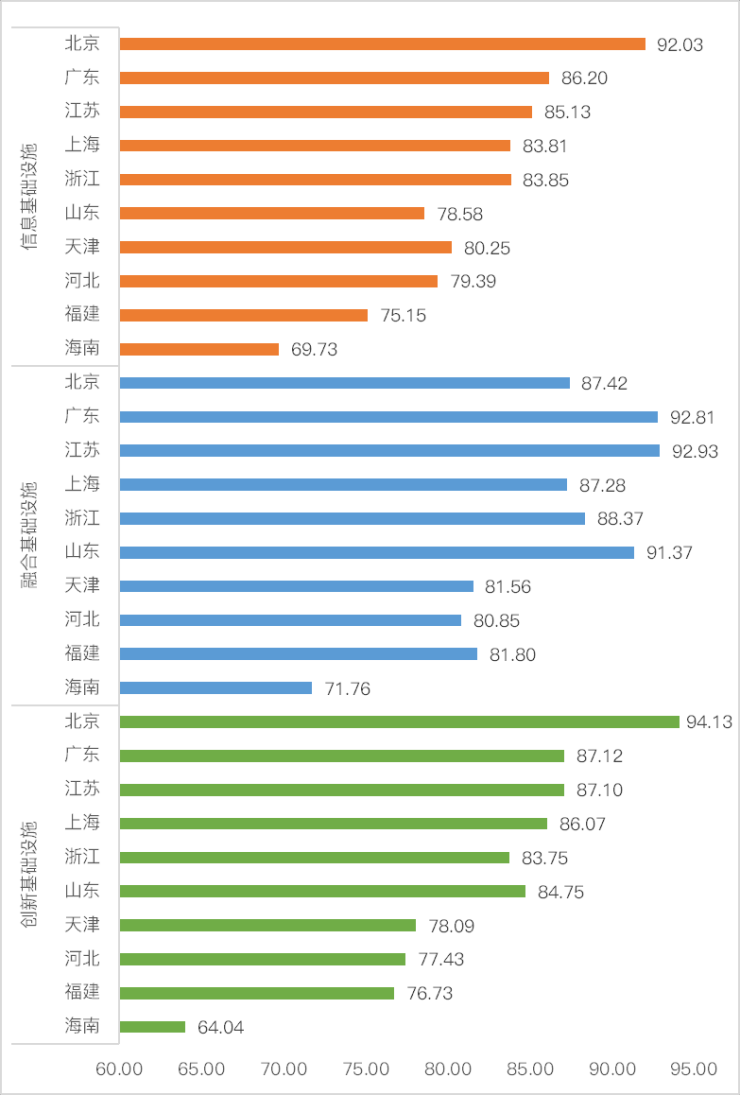

东部地区的新型基础设施竞争力指数得分和排名均处于领先位置,具体得分如图 1 所示,各项指标排名情况如表 1 所示。

△ 图1 东部地区新型基础设施竞争力指数得分

东部地区各省市在信息基础设施竞争力指数、融合基础设施竞争力指数和创新基础设施竞争力指数方面的平均分依次为 81.41、85.61 和 81.92,继续稳居四大地区之首。

在新型基础设施竞争力指数的全国排名中,东部地区排名前六的省市同样跻身全国前六行列,且多年以来与其他省份的差距逐渐拉大,排名态势相对稳定。这些省市在三个一级指标的细分排名中也展现出显著优势,位列全国前十。福建省与河北省稍有逊色,需要合理加大建设力度。海南省相对来说在得分和排名上均处于相对滞后位置,亟需借助自由贸易港建设的契机,实现快速发展。

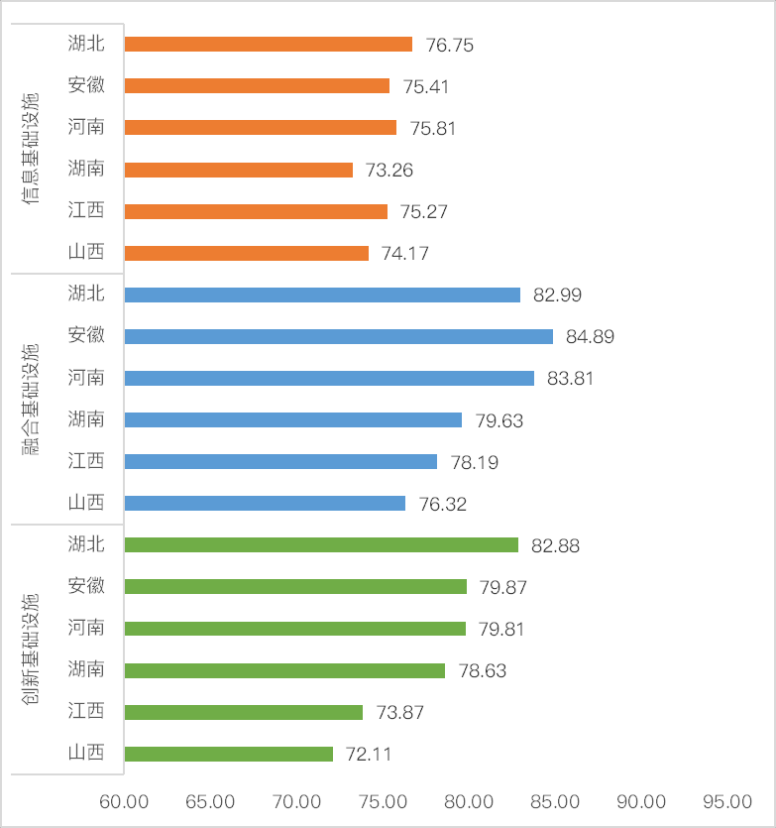

中部地区各省份的新型基础设施竞争力指数得分如图 2 所示,排名结果如表 2 所示。

△ 图2 中部地区新型基础设施竞争力指数得分

中部地区各个省市的信息基础设施竞争力指数、融合基础设施竞争力指数和创新基础设施竞争力指数的平均分分别是 75.11、80.97 和 77.86。中部六省在各个指数的得分差距相对较小,说明中部地区的新型基础设施建设比较均衡。其中,融合基础设施与创新基础设施的平均分均高于全国平均水平,这反映出中部地区在传统基础设施的数字化改造及创新领域具备一定的基础与积累;而信息基础设施指数的平均分则低于全国平均水平,仍需加大发展力度。

河南省、湖北省和安徽省挤进了新型基础设施竞争力指数排名的全国前十,之后的湖南省、山西省和江西省的排名进入了前 20 位。在信息基础设施领域,各省市之间的得分差距不大,但在融合基础设施和创新基础设施领域,山西省则被拉开了一定距离。

中部地区作为连接东西部的重要桥梁,其新型基础设施的均衡发展对于促进区域经济一体化具有重要意义。因此,中部地区各省市应根据自身特点,制定相应的策略,加强新型基础设施建设,以实现区域经济的协调发展。

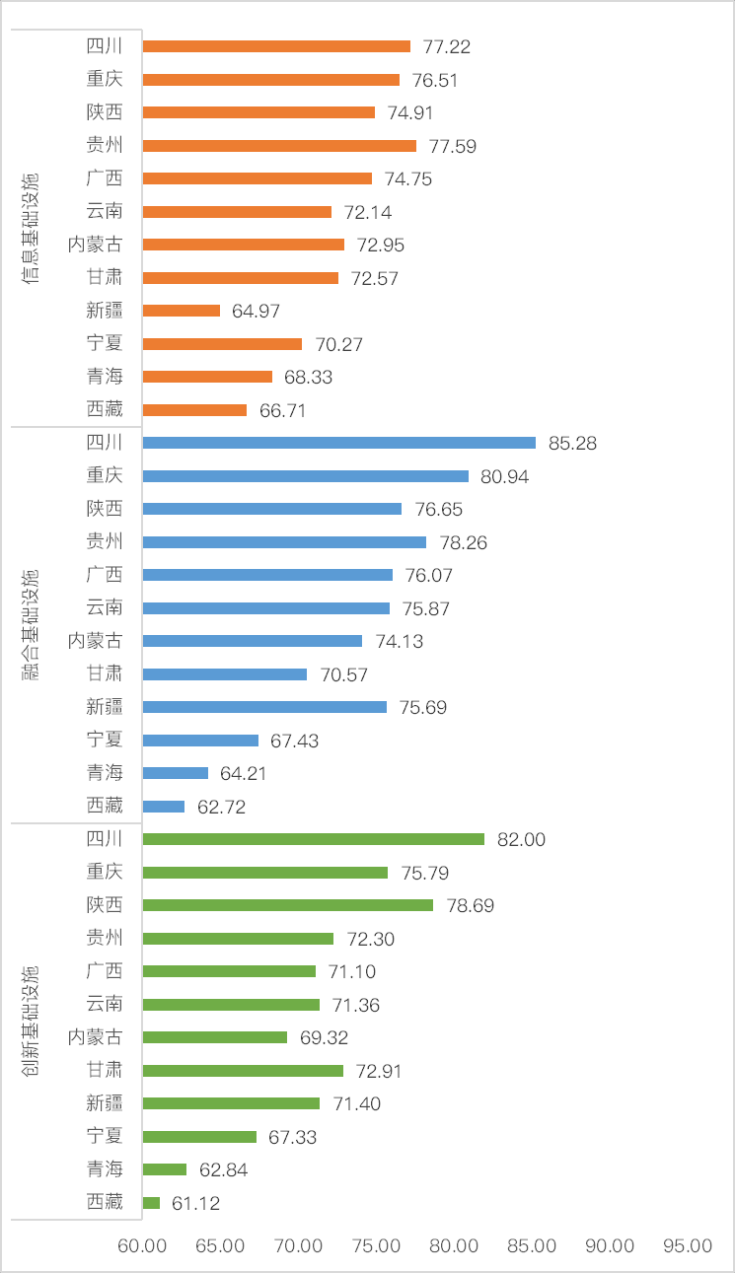

西部地区各省份的新型基础设施竞争力指数得分如图 3 所示,排名结果如表 3 所示。

△ 图3 西部地区新型基础设施竞争力指数得分

▽ 表3 西部地区新型基础设施竞争力指数排名

西部地区在信息基础设施竞争力指数方面的平均得分为 72.41 分,融合基础设施竞争力指数的平均得分为 73.99 分,创新基础设施竞争力指数的平均得分为 71.35 分,均未达到全国平均水准。其中,融合基础设施与创新基础设施的平均得分较全国平均分存在约 5 分的差距,而信息基础设施的平均分差距要相对少一些,约为 2.74 分。该数据表明,西部地区凭借气温、气候以及电价等方面的有利条件,已在一定程度上缩减了与发达地区在网络基础设施建设方面的差距。然而,在产业转型基础及创新基础领域,其与发达地区的差距仍然较为显著。

四川省在新型基础设施竞争力指数的排名中,位于西部地区的首位,并且在全国范围内也跻身前十名之列。紧随四川省之后的是重庆市,该市在西部地区的排名中位列第二,但在创新基础设施领域的排名并不十分理想。与此同时,陕西省在创新基础设施建设方面取得了显著的成绩,其得分超过了全国平均水平,位列全国第 12 名。而贵州省在信息基础设施方面的竞争力同样表现不俗,成功进入全国前十名的行列,但在创新基础设施领域却表现欠佳。

东北地区各省份的新型基础设施竞争力指数得分如图 4 所示,排名结果如表 4 所示。

东北三省在信息基础设施竞争力指数的平均分数为 70.90,融合基础设施竞争力指数的平均分数为 72.86,而创新基础设施竞争力指数的平均分数则为 75.72。这三个指标均低于全国平均水平,然而,在这些指标中,创新基础设施竞争力指数的得分与全国平均水平的差距最小,这表明东北三省在创新基础设施领域的发展基础相对较好。具体来看,辽宁省在这些指数得分和排名方面仍然是东北三省中整体表现最为出色的省份。特别是在创新基础设施方面,辽宁省的排名达到了第 11 位,这充分展示了辽宁省在创新基础设施领域的深厚积累。尽管如此,辽宁省在信息基础设施和融合基础设施方面仍有待提升,需要进一步加强这些领域的建设和发

展。

当前,我国信息基础设施建设已取得一定成果,然而,鉴于双碳目标的约束,必须推动信息基础设施的共享共建和绿色低碳发展。

首先要统筹规划与优化布局,强化全国省际干线光缆网络的统筹建设,共同构建重要路由光缆,增加重要节点的通达方向,并扩大新型高性能光缆的应用范围;同时,优化算力基础设施布局,引导大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点进行部署,并支持数据中心集群与新能源基地的协同建设。其次,应鼓励和支持数据中心优先采用绿色电力,推广分布式能源系统,在条件允许的数据中心安装太阳能板、储能装置等设施,以实现部分能源的自给自足;同时,通过参与绿色电力证书交易等方式,提高可再生能源的利用率,探索开展数据中心绿色电力直接供应,确保绿色电力的稳定供应。第三,倡导多方合作,推动信息基础设施的共享共建。一方面,鼓励电信运营商、互联网企业、金融机构等积极参与数据中心的建设和运营,通过资源整合和技术协同,提升整体效率和服务质量;另一方面,探索跨行业合作的新模式,例如“数据中心+工业园区”,利用工业余热为数据中心提供供暖制冷服务,形成互利共赢的局面。第四,建立健全信息基础设施的标准规范体系,包括能效标准、环保要求等,以引导市场健康发展。

(二)因地制宜推进算力网络建设,继续完善算力网络生态

算力网络在过去两年中迅速崛起,成为推动数字经济发展的关键基础设施之一。作为国家“东数西算”工程的重要组成部分,算力网络不仅承载着数据处理和传输的任务,更是实现区域协调发展、促进绿色低碳转型的重要抓手。

在推进算力网络建设的过程中,各地区需首先全面考量自身的独特性与优势,并据此制定贴合实际的发展策略。对于具备丰富风能、太阳能等清洁能源资源的算力枢纽节点地区,应进一步强化与东部发达地区的协作,承接更多数据处理业务,从而推动东西部地区的协同发展,形成优势互补的良好态势。对于非枢纽节点地区,尽管不具备构建大规模数据中心的条件,但仍可通过优化现有设施,提升本地算力效能,以满足区域内企业及社会的实际需求。

其次,各地区应紧密结合自身的产业特色,将算力网络与地方经济深度融合,不断拓展算力网络的应用生态。具体而言,在制造业具有显著优势的地区,可广泛运用算力技术,加速智能制造的转型升级;而在金融、医疗等领域拥有坚实产业基础的地区,则可积极探索新的应用场景,培育经济增长的新动力。

再者,跨区域协作是扩大算力网络应用范围的关键。在国家层面的统一规划与指导下,各地区应加强沟通与交流,打破行政壁垒,实现资源的共享与优势互补。例如,可通过共建产业园区、组织专题论坛等方式,增进彼此间的了解与合作,推动项目的有效对接与技术的深入交流,共同构建全国统一的大市场格局。

(三)坚持关键领域基础设施的国产替代,强化安全意识

在《数字经济2024年工作要点》中特别强调了要“加强数字基础设施安全防护,提升网络安全保障能力,确保关键信息基础设施安全稳定运行。”这表明,随着新型基础设施建设的不断推进,其安全性和稳定性已成为不可忽视的重要议题。

坚持在关键领域推进基础设施的国产替代,并强化安全意识,是保障国家安全和促进产业升级的关键策略。

在政策层面

,通过实施财政补贴、税收优惠及提供低息贷款等措施,激励企业和科研机构增加对国产软硬件研发的投入;同时,设立专项基金,专项支持关键技术攻关项目,以推动核心技术的自主可控。

在技术层面

,需集中资源攻克一批制约发展的关键技术瓶颈,例如算力中心所需的高性能计算芯片及人工智能算法等。

在标准层面

,应积极参与国际标准的制定工作,提升我国在全球信息技术规则制定领域的参与度与话语权;同时,加速国内标准体系的建立与完善,确保不同厂商的产品间具备良好的兼容性和互操作性。

在市场层面

,应推广已成熟的技术产品,特别是在党政机关、金融、能源、交通等重要领域,应优先选用经过严格测试与认证的国产解决方案。